|

Начало Туровской Епархии.

|

|

PKL

|

Дата: Среда, 17.08.2011, 12:11 | Сообщение # 1

|

Атаман

Группа: Походный Атаман

Сообщений: 6520

Награды: 62

Статус: Offline

|

Подбирая для своей писанины различные исторические материалы, я зачастую сталкиваюсь с необходимостью проведения критического анализа содержащихся в различных статьях сведений.

Иногда это выливается в приводимые ниже полунаучные наброски.

Доброй охоты всем нам!

|

|

все сообщения

|

|

|

|

|

|

PKL

|

Дата: Среда, 17.08.2011, 12:14 | Сообщение # 2

|

Атаман

Группа: Походный Атаман

Сообщений: 6520

Награды: 62

Статус: Offline

|

К чему эти приписки?

(Поддельная уставная грамота князя Владимира Туровской епископии)

Общеизвестно, что подавляющее большинство городов древнее того времени, под которым они впервые упомянуты в летописных строках. Вместе с тем последние лет тридцать наблюдается стремление некоторых, не очень добросовестных, историков искусственно «удревнить» историю своих городов, придав им таким образом некую дополнительную «респектабельность старины».

Увы, не избежала этой напасти и земля Белоруссии. Вот и Ф.Д.Климчук в своей работе «Некоторые дискуссионные вопросы средневековой истории Надъясельдья и Погорынья» (http://zagorodde.na.by/istor1_4.html) поддался этой болезни:

«Существует точка зрения, что Уставная грамота «О поставлении Туровской епископии” написана в XIV веке[23 - Я.Н.Щапов. Туровские уставы… С 254—258, 271. Я.Н.Щапов. Княжеские уставы и церковь в древней Руси XI—XIV вв. М., 1972. С. 51. Я.Н.Щапов. Государство и церковь Древней Руси X—XIII вв. М., 1989. С. 42.]. В то же время известный российский ученый В.А.Кучкин считает, что в ее основе лежит один из редчайших исторических источников[24 - В.А.Кучкин. Княжеский помянник в составе Киево-Печерского патерика Иосифа Тризны // Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и исследования. 1995 год. М., 1997. С. 170–171.].

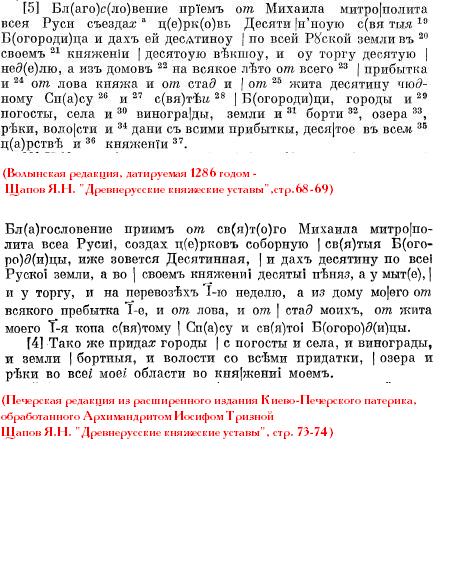

На приведенной карте показаны: 1) территория Туровской волости в конце X – первой половине XI вв. (время написания грамоты, согласно ее тексту), 2) территория Туровского княжества в XIV в. (время написания грамоты, согласно мнения некоторых исследователей), 3) 16 церковных центров Туровской епархии, упомянутые в Уставной грамоте. Показательно то, что указанные 16 церковных центров вписываются в ареал территории Туровской епархии X – XI вв.

Это, на наш взгляд, однозначно свидетельствует о том, что Туровская епархия создана в 1005 г. или в близкое время.»

Во-первых, оставим на совести Ф.Д.Климчука ссылку на В.А.Кучкина. Любой, кто возьмет на себя труд прочитать внимательно его работу (Кучкин В.А. Княжеский помянник в составе Киево-Печерского патерика Иосифа Тризны - http://dgve.csu.ru/bibl/DGVE_1995.shtml ), увидит, что под «редчайшим историческим источником» тот имеет в виду какую-то отдельную редакцию ПВЛ, отличную от известных южно- и западно-русских списков и, возможно, более раннюю. Ничего конкретного про упомянутую уставную грамоту в этой работе не говорится вообще.

Во-вторых, хотя это и не указывается прямо, но Ф.Д.Климчук пытается создать у читателя впечатление, что Туровская епархия создана именно в том объеме, как указано в «уставной грамоте». И, соответственно, населенные пункты, там упомянутые, уже существовали в начале XI века. Надо ли говорить, что факт создания епархии в Турове в 1005 году совершенно ничего общего не имеет с подобным умозаключением?

Но перейдем теперь к анализу собственно текста «грамоты»:

О поставлении Туровской епископии

Се аз, князь великий киевскии Василии, нарицаемыи Владимер, умыслих со своею княгинею Анною и з детьми своими: с сыном Изяславом и Мьстиславом, Ярославом и Всеволодом, Борисом и Глебом, и со всеми детми, и з боляры своими третие б[о]гомол[и]е епископию постави(х) в Турове в лето 6513 [1005 г.]. И придах к неи городы с погосты в послушание и священие и благословение держати себе Туровскои епископии: Пинск, Новгород, Городен, Слоним, Берестеи, Волковыеск, Здитов, Небле, Степан, Дубровица, Высочко, Случеск, Копыл, Ляхов, Городок, Смедян. И поставих перваго епискупа Фому. и придах села, винограды, земли бортные, волости со всеми придатки, озера, реки, тако и в мыте, и на торгу, и на перевозах десятую неделю, десятыи пеняз и от жита десятая копа святому Спасу и святеи богородицы...

Сравним ее в первую очередь с уставом князя Владимира. Согласно Я.Н.Щапову известны семь различных редакций устава в более чем двухстах списках.

Нам в первую очередь интересны две (нумерация такая же как в книге Я.Н.Щапова «Древнерусские княжеские уставы»):

IV. Волынская редакция

V. Печерская редакция (в варианте Архимандрита Иосифа Тризны)

Почему?

Да потому что только в этих двух редакциях содержится словесная формула

«села, винограды, земли бортные, волости со всеми придатки, озера, реки...»

Дальнейший анализ приводит к тому, что из двух указанных редакций изготовитель поддельной «уставной грамоты» пользовался именно Печерской :

1. Только в ней, и ни в какой иной Владимир титулуется как «князь великий киевскии», во всех остальных редакциях – просто «князь» .

2. Выражение «и от жита десятая копа святому Спасу и святеи богородицы...» тоже содержится только в ней.

То есть не подлежит сомнению, что изготовитель поддельной уставной грамоты пользовался тем же источником, что и Иосиф Тризна. Словосочетание «князь великий киевский» дает основание предположить существование в то время в Западной Руси какого-то другого Великого князя (надо думать – Литовского). То есть отнести время создания к датировке Я.Н.Щапова «не ранее 1-ой трети XIV века».

Поставим теперь еще один вопрос – а не мог ли изготовитель просто переписать старую, поврежденную, пришедшую в негодность подлинную грамоту? Ответ на это должен быть сугубо отрицательный. Почему?

Посмотрим внимательно на перечисление сыновей Владимира :

«с сыном Изяславом и Мьстиславом, Ярославом и Всеволодом, Борисом и Глебом»

Бросается в глаза две странности, которых просто не могло быть в подлинной уставной грамоте, действительно написанной в 1005 году.

Во-первых, это упоминание умершего за четыре года до того (в 1001 году) Изяслава. С которым Владимир, естественно, умыслить уже ничего не мог.

А во-вторых, отсутствие в перечне старших сыновей Владимира – Вышеслава и Святополка, тем более странное, что именно Святополк был туровским князем.

Таким образом все рассмотренное позволяет сделать вывод, что так называемая «уставная грамота князя Владимира» - поздняя подделка, не имеющая ничего общего с действительностью, кроме, возможно, года основания епархии в Турове.

1. Климчук Ф.Д. «Некоторые дискуссионные вопросы средневековой истории Надъясельдья и Погорынья» // Palaeoslavica XII/2004, No 1. Cambridge, Mass. [USA].

2. Кучкин В.А. Княжеский помянник в составе Киево-Печерского патерика Иосифа Тризны // Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и исследования. 1995 год. М., 1997.

3. Щапов Я.Н. Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв. // М., Наука, 1976

4. Щапов Я. Н. Туровские уставы XIV в. о десятине // Археографический ежегодник за 1964 г. М., 1965.

Прикрепления: 9328090.jpg(70.4 Kb)

Доброй охоты всем нам!

|

|

все сообщения

|

|

|

|

|

|

Кержак

|

Дата: Среда, 17.08.2011, 13:18 | Сообщение # 3

|

Батько

Группа: Атаман-отставник

Сообщений: 16021

Награды: 39

Статус: Offline

|

класс - отличный разбор источника

+

|

|

все сообщения

|

|

|

|

|

|

pythonwin

|

Дата: Суббота, 20.08.2011, 19:13 | Сообщение # 4

|

Орда-Эджен

Группа: Станичники

Сообщений: 1768

Награды: 7

Статус: Offline

|

PKL, хороший разбор ситуации, правда Кирилл II Туровский скорее всего был не первым епископом, но и особо значимой епархией Туровская не была - в отдельные периоды управлялась из Киева ЕМНИП через наместников, десятинщиков.

|

|

все сообщения

|

|

|

|

|

|

curser

|

Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 12:28 | Сообщение # 5

|

Живопыра

Группа: Станичники

Сообщений: 1734

Награды: 18

Статус: Offline

|

Quote (pythonwin)

особо значимой епархией Туровская не была - в отдельные периоды управлялась из Киева ЕМНИП через наместников, десятинщиков.

Собирали дани и пр . однозначно княжеские люди , они же передавали часть собранного на нужды епархии ( оно так везде было ) , но наврядли они управляли епископской кафедрой .

|

|

все сообщения

|

|

|

|

|

|

pythonwin

|

Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 13:00 | Сообщение # 6

|

Орда-Эджен

Группа: Станичники

Сообщений: 1768

Награды: 7

Статус: Offline

|

curser, всё верно и централизованный сбор десятины для нужд епархии (а не только епископа) характерен для славян и для восточных и для западаных. Но это более характерно для 10-11 веков - к середине 12 века ситуация меняется - вместа выделения десятины от доходов князя появляются прецеденты, когда взамен "даруется" епископу и/или монастырю/клиру землевладения или право сбора дани как с конкретной территории, так и в конкретный день.

PS написал развернутый ответ и потерял из-за истечения сессии.

Сообщение отредактировал pythonwin - Воскресенье, 21.08.2011, 13:01

|

|

все сообщения

|

|

|

|

|

|

curser

|

Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 14:24 | Сообщение # 7

|

Живопыра

Группа: Станичники

Сообщений: 1734

Награды: 18

Статус: Offline

|

Quote (pythonwin)

вместа выделения десятины от доходов князя появляются прецеденты, когда взамен "даруется" епископу и/или монастырю/клиру землевладения или право сбора дани как с конкретной территории, так и в конкретный день.

Вопрос неоднозначный потому что он развивался на протяжении времени . Мое мнение : даже получая дарения в виде землевладения , все равно налоги с этих земель продолжали собирать княжеские люди .

Причина проста - структура Церкви ( домонгольской по крайней мере Руси ) сопутствует развитию государства - княжеско - боярских хозяйст . Она не приходская проще говоря . Епископы пока еще не феодалы , подавляющее большинство церквей - домовые , с зависимыми от князя - боярина священниками ( а то и холопами ) . Патронаж этот потверждается источниками : князья по своей воле " ставят " игуменов .

Полагаю куда более остальных независимым от князя был новгородский епископ .

|

|

все сообщения

|

|

|

|

|

|

pythonwin

|

Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 14:43 | Сообщение # 8

|

Орда-Эджен

Группа: Станичники

Сообщений: 1768

Награды: 7

Статус: Offline

|

Quote (curser)

Вопрос неоднозначный потому что он развивался на протяжении времени .

согласен.

оссобенно если учитывать исследование Щапова, а также жития, например Никиты Сполпника Переяславского

Quote

Преподобный Никита Столпник Переславский был уроженцем города Переславля Залесского и заведовал сбором казенных податей и налогов. В 1152 году князь Юрий Долгорукий перенес город Переславль и каменный храм во имя Всемилостивого Спаса на новое место. В связи с расходами по строительству города и храма был произведен усиленный сбор податей с жителей города. Никита, руководивший этими сборами, нещадно грабил жителей, собирая огромные суммы денег для себя. Так длилось много лет. Но Милосердный Господь, желающий всех грешников спасти, и Никиту привел к покаянию.

Однажды он пришел в церковь и услышал слова пророка Исаии: «Измыйтеся, и чисти будете, отьимите лукавства от душ ваших... научитеся добро творити... избавите обидимаго, судите сиру (защитите сироту) и оправдите вдовицу» (Ис. 1, 16-17). Словно громом, был потрясен он этими словами, проникшими в глубину сердца. Всю ночь Никита провел без сна, вспоминая слова: «Измыйтеся и чисти будете». Однако утром он решил пригласить друзей, чтобы в веселой беседе забыть ужасы прошедшей ночи. Господь, вновь, призвал Никиту к покаянию. Когда жена стала готовить обед для угощения гостей, то вдруг увидела в кипящем котле то всплывавшую человеческую голову, то руку, то ногу. В ужасе позвала она мужа, и Никита увидел то же самое. Внезапно в нем пробудилась уснувшая совесть, и Никита ясно осознал, что своими поборами он поступает как убийца. «Увы мне, много я согрешил! Господи, наставь меня на путь Твой!» — с такими словами выбежал он из дома.

|

|

все сообщения

|

|

|

|

|

|

pythonwin

|

Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 14:52 | Сообщение # 9

|

Орда-Эджен

Группа: Станичники

Сообщений: 1768

Награды: 7

Статус: Offline

|

Quote (Щапов Я.Н. Государство и Церковь в Древней Руси, X-XIII)

Взамен этой не фиксированной точно судебной десятины Святослав Ольгович передает кафедральной церкви твердую сумму в 100 гривен новых кун, которая поступает с одной из территорий Новгородской земли, причем князь гарантирует всю сумму восполнением ее при необходимости из других источников. Это уже отмирание судебной десятины и поиски других форм обеспечения церковной организации, основанных на других принципах распределения поступлений с принадлежащих государству земель. О судебной десятине в Новгороде в XIII—XIV вв. вне обработок Устава Владимира и основанного на нем Устава Всеволода XIII в. сведений нет.

+

Quote

Десятину от даней в XI—XII вв. есть все основания рассматривать как долю централизованной раннефеодальной земельной ренты, поскольку она собиралась с земель, подчиненных государственной власти, где существовала особая территориальная структура волостей (домажирич в Онеге в 1137 г.) и погостов. Князь передавал церковной организации долю не от временных и случайных доходов, не от контрибуции с захваченных территорий, а от существовавших уже постоянных поступлений от земель, принадлежавших государству, главой которого он был. Как показал Л. В. Алексеев, земли, с которых шли княжеские дани, были основной территорией княжества, хотя вне их находились и боярские вотчины, и княжеские вотчины («домен» в узком смысле слова)[49].

Естественно, что в процессе формирования и развития и государственности и феодальной земельной собственности сущность десятины от даней изменилась. Если в VIII—IX вв. она могла быть только долей захваченной добычи, военных трофеев, то с созданием государства, формированием ранних форм собственности на входящие в его состав земли и с лишением тружеников и их коллективов ряда функций, характерных для собственников, она стала частью постоянной ренты, сущность которой в раннефеодальном государстве может быть определена также феодальной в ранней централизованной форме.

+

Quote

Летописные сообщения указывают на то, что соборные церкви и кафедры владели не только селами, но и городами. О том, что Успенский собор во Владимире Суздальском во второй половине XII в. имел города, видно по рассказу о том, что они вместе с другими ценностями, принадлежавшими собору, были отняты князьями Мстиславом и Ярополком Ростиславичами: «... ключе полатнии церковныя отъяста, и городы ея, и дани, что же бяшеть дал церкви той блаженный князь Андрей»[65]. Название одного из этих городов, принадлежавших владимирскому собору, дано в более позднем летописном сообщении 1239 г. — это был «град святыя Богородица Гороховець», сожженный татарами[66]. То, что названный город не был единственным, а в XIII в. и какие-то другие города принадлежали Владимирской и Суздальской епископиям, видно из слов епископа Симона об этих кафедрах: «... колико имеета градов и сел. . Л»[67]

Но владение городами не было привилегией только владимирской церкви, и князь Андрей руководствовался при передаче их будущей кафедре тем положением, какое существовало в Киеве, в митрополии. Об этом позволяет говорить упоминание под 1172 годом Полоного, «святой Богородицы города десятиньного»[68]. Об освобождении затем «волостей» «святое матере божьи Деся-тиньное богородици» говорится позже[69].

+

Quote

Какие экономические и политические отношения скрываются под этим владением церковными организациями городами? Действительно, если принадлежащие церкви села или слободы можно рассматривать как поселения с зависимыми или освобожденными на определенное время работниками, где под руководством церковного эконома — тиуна — ведется сельскохозяйственное производство, излишки которого .изымаются в пользу кафедры, то владение городом, передача, кафедре города должны были иметь другой социально-политический смысл. Церковь, вероятно, только получала «дани» (подати), собираемые в соответствующем городе, может быть, с участием епископских чиновников, замещая в этом княжескую власть. Наименование города Полоного «десятинным градом» можно понимать так, что одним из князей в качестве десятины киевской церкви Богородицы были даны доходы от города Полоного, составлявшие одну десятую часть его доходов. Таким образом, города во владении церкви были, так же как и села, важным источником обеспечения, но в политэкономическом и юридическом отношениях являлись только объектами извлечения дохода, а не хозяйственной деятельности.

+

Quote

Документы XIII в. указывают на появление в это время новых источников дохода кафедр, которые были неизвестны прежде. Так, в Уставной записи «А се погородие», приписанной к Уставной грамоте 1136 г., определены размеры новой подати епископу с 12 городов Смоленской земли. Она состояла из двух частей: точно фиксированного основного «урока» (определенной части) и добавочного «почестья»[95]. Эта запись показывает, что положение епископа по сравнению с тем, каким оно было в 1136 т., изменилось: его власть настолько окрепла, что он мог сам через своих чиновников в городах собирать свои подати, не опирался на княжескую систему сбора даней. Запись может быть отнесена к концу XII—первой половине XIII в.[96] Л. В. Алексеев датирует ее более узко— 1211 —1218 годами, основываясь на отсутствии среди городов, плативших почестье, Торопца, которым в эти годы управлял новгородский епископ[97].

+

насчёт "почестья" во время посещения храмов епархии

[cut]Заменило ли «погородие» в XIII в. традиционную десятину от даней? Это маловероятно. Системы отчисления десятины от погостов на сельской территории и от городов, в которых действовали церкви, были разными и не заменяли друг друга, но, скорее, «погородие» появилось дополнительно как результат деятельности церковной организации по включению городов княжества в орбиту своей административной деятельности[98].

«Почестье» первоначально — оказание чести, уважения, подношение власти со стороны подданных. Этот термин известен применительно не только к церковной власти, но и к светской[99] . Епископ должен был периодически, раз в год, объезжать свою епархию для управления и суда, служить в городских соборах и получать за это наряду с «погородием» и «почестье». В какой степени в пору создания смоленской записи подать действительно платилась епископу при его объезде или просто собиралась в Смоленске владычными чиновниками? В правилах собора 1273 г., который должен был укрепить церковную организацию на Руси и восстановить церковную дисциплину и управление после монгольского завоевания, митрополит Кирил объяснял «много убо... неустроение (в) церквах» между других причин также «неприхожением епископа»[100] , т. е. тем, что епископы не объезжали своих епархий и не следили за порядком в них. Вероятно, для домонгольского времени это не было так актуально и провинциальные городки видели в своих храмах и на своих улицах епископов вместе с членами их клироса, но предполагать, что глава епархии ежегодно объезжал всю ее территорию, невероятно, и эта традиция уже тогда, видимо, превращалась в подать, доставляемую на епископский двор.

О том,что в конце XII—первой половине XIII в. епископ сам вместе с помогавшим ему попом объезжал территории, с которых он получал подати, свидетельствует и новгородский документ «Обонежский ряд» в приложении к Уставной грамоте князя Святослава Ольговича 1137 г. Здесь указание на количество гривен от погостов в Обонежье, которые поступают владыке, сопровождается словами: «... в поезде от всее земли владыке 10 гривен, а попу две гривны»[101],— что позволяет считать, что епископ действительно объезжал податную территорию. «Обонежский ряд» датируется XIII веком или второй половиной XII в. и первой половиной XIII в.[102], т. е. примерно тем же временем, что и смоленская запись «о погородии», и отражает близкие условия деятельности епископов при всем различии статуса кафедрального собора в Новгороде и в Смоленске. [/cut]

Сообщение отредактировал pythonwin - Воскресенье, 21.08.2011, 14:53

|

|

все сообщения

|

|

|

|

|

|

curser

|

Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 14:52 | Сообщение # 10

|

Живопыра

Группа: Станичники

Сообщений: 1734

Награды: 18

Статус: Offline

|

Житие Никиты Столпника Переяславского — памятник агиографии конца XIV — начала XV в. (?), рассказывающий о святом, который посвятил себя редкому на Руси виду подвижничества, столпничеству.

http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=3920

Жития как исторический источник штука коварная . Оно может нести инфу о времени при котором написано и не факт что более . Пролонгация в прошлое современных писателю представлений обычное дело для средневековья .

|

|

все сообщения

|

|

|

|

|

|

pythonwin

|

Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 14:55 | Сообщение # 11

|

Орда-Эджен

Группа: Станичники

Сообщений: 1768

Награды: 7

Статус: Offline

|

Quote (curser)

Жития как исторический источник штука коварная .

совершенно согласен, но порой в житиях сохраняется возможно несколько изменённая память о реальном историческом событии.

|

|

все сообщения

|

|

|

|

|

|

curser

|

Дата: Понедельник, 22.08.2011, 12:38 | Сообщение # 12

|

Живопыра

Группа: Станичники

Сообщений: 1734

Награды: 18

Статус: Offline

|

Quote

Поправки и дополнения, вносившиеся в архетип «Устава Владимира» в разных редакциях памятника, показывают, что вопрос о судебной десятине в пользу Церкви сохранял актуальность и в дальнейшем. Так, в Синодальном изводе Синодальной редакции «Устава Владимира» (известен уже в списке XIV в.) текст архетипа был дополнен статьей: «А своим тиуном приказываю с суда давати 9 частии князю, а 10-я святей церкви»[81]. В более поздних изводах той же редакции, входивших в правовые сборники, составлявшиеся на рубеже XIV–XV вв. (включают тексты соглашений Василия Дмитриевича с митрополитами Киприаном и Фотием), текст устава был дополнен еще одной статьей: «И своим тиуном приказываю... наших судов без судьи без владычня не судити десятин деля»[82]. Очевидно, владычный судья должен был присутствовать на суде, чтобы взимать в пользу Церкви судебную десятину.

Б. Н. Флоря. Исследования по истории Церкви.

Болд - curser

|

|

все сообщения

|

|

|

|

|

|

pythonwin

|

Дата: Понедельник, 22.08.2011, 20:49 | Сообщение # 13

|

Орда-Эджен

Группа: Станичники

Сообщений: 1768

Награды: 7

Статус: Offline

|

curser, знаешь что думаю - у славян десятина собиралась централизовано и у православных (Русь) и у католиков (поляки) и у язычников (полабские славяне), но были попытки в отдельные моменты времени местных клириков и епископа из чернецов, взять на себя на себя право на сбор части десятины.

понятно что в разных княжествах он шел по разному - в СВР явная централизация, в Киеве землевладения монастырей, в Новгороде связка с купеческой верхушкой. Но в течении 11-12 веков роль РПЦ постепенно росла - сначала только десятина и только для Десятинной Церкви, потом распрастранилось на епархии РПЦ, далее расширяется роль до альтернативного суда - можно пойти судиться у князя, а можно пойти к епископу. понятно что не по всем делам, но выбор был.

по прошествии определённого времени после ТМН влияние РПЦ в различных частях Руси серьёзно различалось - в Москве Митрополит был правителем княжества при малолетнем Дмитрии Ивановиче, а в ВКЛЖиР священники были подсудны боярам, правда возможно и были их бывшими холопами, но в КР и потом в СВР священники были подсудны только епархиальным властям. В Новгороде же архиепископ и дипломат и отвественный за социальное благополучие и даже имеет свой владыческий полк.

то что в Смоленщине получилось у епископа можно связать с попыткой князя опереться на земщину и тут он возможно пытался воспользоваться усилением усилением епарихии в том числе и внутри княжества. В Новгороде Василий I не старался опереться на земщину - ВКВиМ старался ослабить местных. Не исключаю что за счёт сначала лишения местных полномочий и передача их великокняжеским людям, а далее с архиепископом вполне договорились. Но тут нужно сново копать и довольно глубоко.

|

|

все сообщения

|

|

|

|

|

|

curser

|

Дата: Вторник, 23.08.2011, 01:00 | Сообщение # 14

|

Живопыра

Группа: Станичники

Сообщений: 1734

Награды: 18

Статус: Offline

|

Конечно были отличия , особенно в Новгороде где статус князя был совсем другой . Но великокняжеский патронаж все равно сохранялся , ВК может дать привилегии а может и отобрать Флоря на мой взгляд вполне убедительно показывает это .

А в Литве вон когда Витовту захотелось митрополии , он собрал епископат и сказал ставите вон того , а не то " зле умрете " .

|

|

все сообщения

|

|

|

|